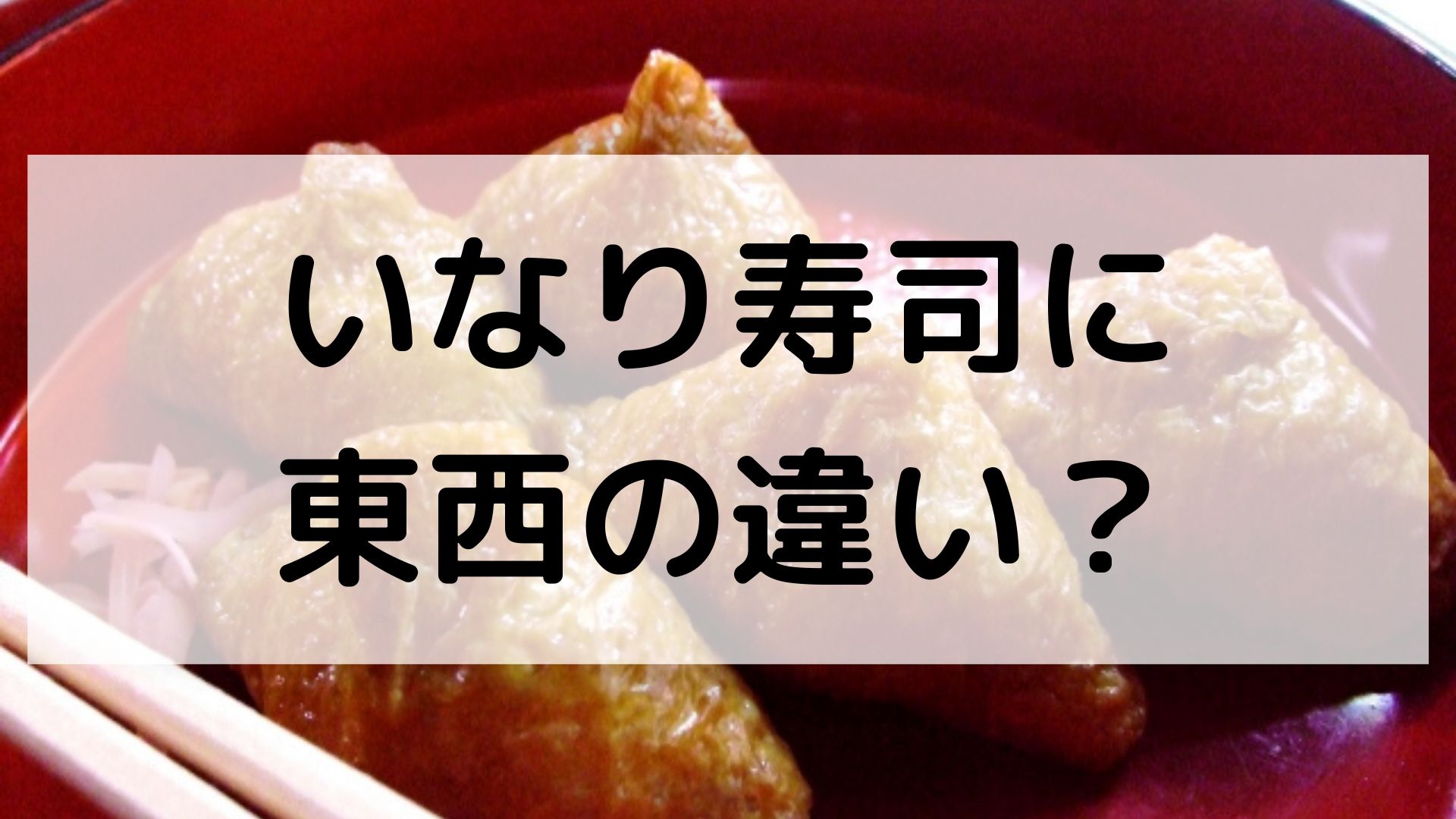

家庭でも簡単に作れてこどもから大人まで人気のあるいなり寿司。

スーパーのお惣菜コーナーや、レトルトの味付き油揚げもよく見かけます。

このいなり寿司ですが、形に違いがあることをご存知ですか?

俵型と三角形が主にみられると思いますが、これ、実は日本の東西で違いがあるそうです。

今日はいなり寿司について調べてみました!

いなり寿司 関東は俵型・関西は三角形

いなり寿司とは?

油揚げを味付けして煮たものの中に、酢飯をそのまま入れたり、五目の酢飯を詰めたものです。

関東風には甘辛の濃いめの味付けで油揚げを煮ますが、関西風はだしを利かせて薄味にします。

具材は、ゴマ、ニンジン、ハス、きくらげ、干ぴょう、しいたけなど、お好みの具材を細かく刻んで煮て五目にしても。

関東では「いなり寿司」と呼ばれますが、関西では「おいなりさん」と呼ばれることが多いです。

いなり寿司の歴史

『守貞謾稿(もりさだまんこう』という書物があります。江戸時代の三都(江戸・京都・大阪)の風俗・事物などを記したものです。

この『守貞謾稿』にいなり寿司についての記述があります。

天保末年(旧暦1844年、新暦1844年2月~1845年1月)、江戸にて油揚げ豆腐の一方をさきて袋形にし、キノコ干瓢を刻み交へたる飯を納て鮨として売巡る。(中略)なづけて稲荷鮨、或は篠田鮨といい、ともに狐に因ある名にて、野干(狐の異称)は油揚げを好む者故に名とす。最も賤価鮨なり。尾の名古屋等、従来これあり。江戸も天保前より店売りにはこれあるか。

wikipedia「稲荷寿司」 より

そこには、油揚げの中に飯やオカラなどを詰めってわさびしょうゆで食べるとあります。

また、本来稲荷神はきつねではないですが、江戸時代には俗信によって狐と同化とみなす向きがありました。

これにより、稲荷神の神使である狐の好物が油揚げであるという言い伝えから、「稲荷寿司」の名がついたともされています。

関東のいなり寿司

関東のいなり寿司は写真のように俵型をしています。五穀豊穣を祈り米俵を模したものとされています。

酢飯には何も加えないか、ゴマなどを入れることも多いです。

関西のいなり寿司

こちらは関西のいなり寿司ですが、三角形です。きつねの耳を表していると言われています。

関西いなり寿司は酢飯に具材をまぜることが多く、三角形のいなり寿司で「五目いなり」として販売されていることも多いです。

美味しくつくるコツ

いなり寿司ように味つけの油揚げではなく、普通の油揚げを使って作る場合、麺棒などを使って軽めにゴリゴリ1~2回伸ばすようにすると開きやすいです。

また、味付けをする前に油抜きをすると余計な油分が落ちてよりおいしくなります。

五目いなりの場合ですが、酢漬けしたハスをみじん切りにして酢飯に加えるとさっぱりしておいしいですよ。

感想

同じ油揚げとご飯を使ったものでも、関東の甘辛の濃い味、関西のだしを利かせた味に違いが見いだせて興味深いと思いました。

私は関東風の味を普通の味と思っていましたが、うどんも蕎麦も東西の「濃い味」「だしを利かせた味」の違いは有名です。いなり寿司も土地によっていろいろあるものなのですね。

関西風の味付けにも興味があります。だしと薄口しょうゆを用意して作ってみたいと思います!

おまけ おにぎりの形は東西逆?!

同じご飯を使った食べ物ですが、おにぎりに東西の違いはあるのでしょうか。

あるのです!

なんとこちらは逆で、

関東は三角おにぎり、関西は俵型おにぎりが伝統的に作られていました。

関西では、折詰弁当の中のご飯が食べやすいように、俵型のおにぎりにして入っていたことから、おにぎりは俵柄が主流でした。

それが、1980年代にコンビニエンスストアが進出した時に、全国統一的におにぎりは三角形で流通したのがきっかけで、関西でも三角おにぎりが主流になったとされています。

おにぎりを開発したのは関東の人だったのかな?と思ったりもします。

食の文化の違いは興味深いですね。

コメント