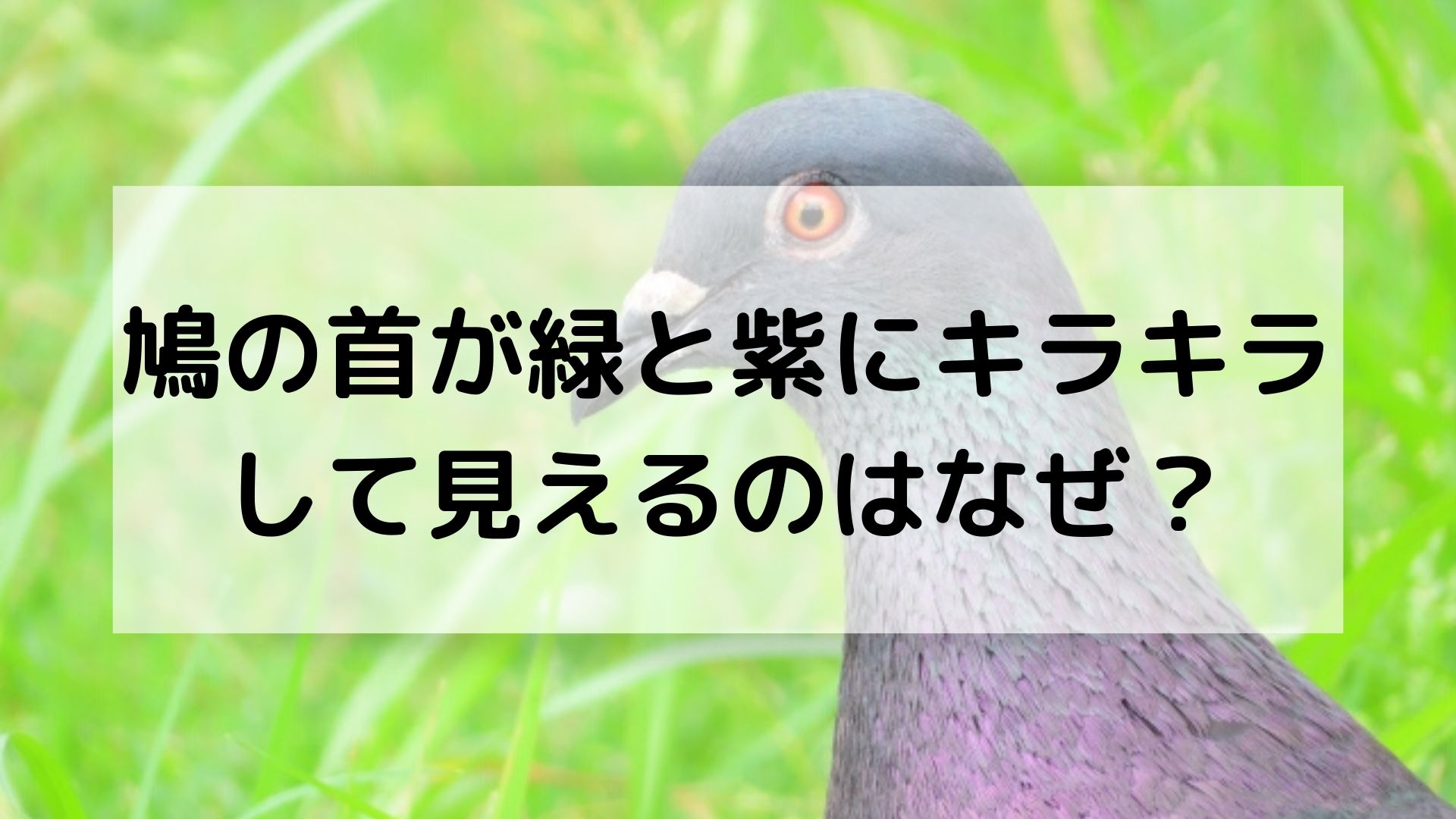

公園で散歩しているときに、ドバトが私の近くに飛んできました。

餌をくれるかなぁと様子を見に来ているようです。ごめんよ、餌はないよ、と言いつつハトをながめていました。

よく見るとハトの首の部分がキラキラ光っているのですね。

緑色と紫色に見えます。キラキラの緑と紫。

これはなぜ光るのか、そしてなぜ緑と紫なのか。調べてみました!

ドバトの首が緑と紫にキラキラ光る理由は薄膜干渉にあった!

物が光って見えるのにはまず「光」が関わっていそうだと思います。

では、光ってどんなものなのでしょう。

そもそも光って?

太陽光や蛍光灯の光は目には白に見えていますが、

実際には 赤・橙・黄・緑・青・藍・紫 が混じっています。

その色全部が含まれて私たちの目の前に降り注いできています。

それで、その光が物に反射したときに、その物の色が見えるのです。

りんごが赤く見えるのは、りんごが赤い光を反射する性質があり、葉っぱが緑に見えるのは、緑の光を反射する性質があるからです。

(この時に反射されずに吸収された光はエネルギーとなって物体の温度を上げる作用をします)

これは、理科の実験でもやると思うのですが、プリズムという道具を使うと無色透明と思っていた光がいくつもの色に分かれるのを肉眼で見ることができます。

40*40*180mm三角プリズムK9光学ガラス三角プリズム学生のための光スペクトルを教えるための写真アクセサリー

構造色とは

光の波長あるいはそれ以下の微細構造による、分光に由来する発色現象をいいます。

膜などの構造があって、赤色は反射するがその他の色は透過して目に入らなかった場合、やはり目には赤色に見えます。

この場合はほかの色の光エネルギーは別のものに変わることなくそのままです。

このような色を、構造による色、「構造色」と呼んでいます。

薄膜(はくまく)干渉って?

さて、りんごや葉っぱの色が見えることとは違うメカニズム、その一つが構造色の一つ、薄膜干渉です。

光の波長程度の薄い膜(薄膜)では、膜の上面で反射する光と下面で反射する光が干渉するため、膜の厚さに対応した波長光が色づいて見える。シャボン玉や油膜に色が付いて見えるのは、このような薄膜干渉(はくまくかんしょう)に起因している。シャボンや油膜の厚さに応じて、様々に色づいて見える。

「構造色」wikipediaより

ドバトの首の羽もこの薄膜干渉によって色が見えています。

しかも、羽が絶妙な厚さのために緑と紫の二色に見えているのです。

(物理的に解説しようとしましたが、とても難解なので端折ります。ごめんなさい!

気になる人はご自分で調べてください。文献はいくつも出てきます。)

この場合、↑上で りんごと葉っぱの例を出したように、ものそのものに緑と紫などの色素がついているのではなく、光が反射してそう見えるのです。

ハトの首あたりの羽って灰色ですよね。

その羽一枚を手に取り見てみると緑に見える。

そして手に持ったまま角度を変えてみると紫が表れるのです。

緑から紫へ急激に色が変化します。不思議ですね。

おまけ1 構造色・多層膜による干渉

ここからはおまけ。余談です。

薄膜があるなら厚い膜、何層もの膜、もありそうですが、あるんです!

薄い膜を何層も重ねたような構造による光の干渉です。

膜厚の組み合わせ、各層の枚数の組み合わせによって干渉の仕方が変化し、様々な色彩が現れます。

アワビなどの貝殻の内側、タマムシの色がそうです。

おまけ2 微細な溝・突起などによる干渉

CDはデータを記録するために、裏側に沢山のくぼみがあります。これは電子顕微鏡で確認できるくらい細かなくぼみです。

そこに光が当たると、反射する角度によって人の目に見える色が違うので虹色のように見えるのです。

また、生きた宝石と言われる「モルフォ蝶」は、羽の鱗粉表面に刻まれた格子状の構造による構造色です。

モルフォ蝶

まとめ

公園のドバトから生きた宝石モルフォ蝶まで話が広がりました。

なんだか高尚な話をしているような気分になりました。

さてさて、光の反射の作用でもともと持った色以外の色が見える、不思議ですが楽しいですね!

次に公園に行ったときは、ハトをじっくり見つめてしまいそうです。

楽しい調べものでした!

コメント